日本防卫省旗下的采办、技术与后勤局(ATLA)近日在年度国防技术研讨会上高调展示了电磁轨道炮的最新海上试验成果,并首次公开了目标船被击中后的损伤照片,引发了外界的强烈关注。

这次的海上试验以日本海上自卫队唯一的6200吨级试验舰“飞鸟”号为平台,原型电磁炮被安装在舰尾的飞行甲板上。据ATLA介绍,这款电磁炮原型是从2010年代中期开始持续研发的成果。此前已经多次完成陆上实弹射击和无目标的海上测试,而这次则是首次针对真实目标进行的海上射击实验。

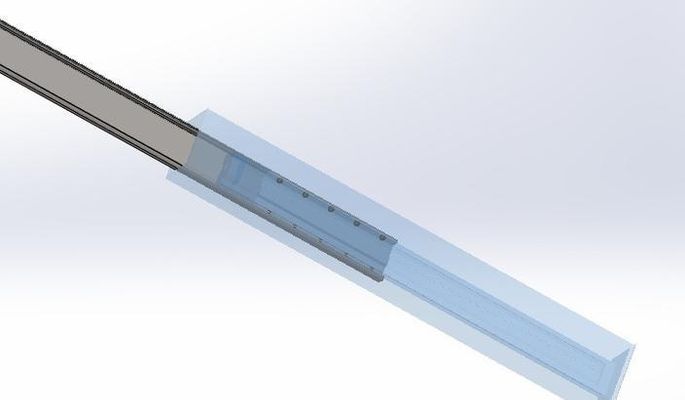

实验所使用的弹丸为无战斗部的镖形设计,尾部带有四片稳定鳍。发射时,弹丸由弹托包裹着,出膛后弹托和金属电枢会自动分离脱落,只有弹丸本体继续独立飞行。作为靶标的拖船式目标在部分测试中处于被拖曳移动状态,最终多次被命中,弹痕交叉分布,证明了尾翼稳定设计的有效性,确保了飞行轨迹的稳定。

在技术指标方面,日本方面宣称这次试验取得了两项关键性进步:第一,炮口初速提升到约2300米/秒,比2023年的2230米/秒略有提高;第二,炮管寿命突破200发,远超原本120发的设计目标。

不过,尽管日本在电磁炮项目上动作频频,但实际上中美两国早已在这一领域经历过完整的技术探索。由于短期内难以形成实战化能力,它们最终都选择暂时搁置相关计划。

美国海军从2005年起投入超过5亿美元研发电磁炮,曾在实验中实现了33兆焦的炮口动能与7.4马赫的弹丸速度,最大射程达185公里。然而,尽管数据亮眼,美军仍在2022年正式冻结了该项目。

美国放弃的问题大多有几个。首先是导轨寿命的严重问题。美军原本要求全功率发射下炮管寿命应达到3000发以上,但实测中仅射击10至20发后,导轨就因为高速滑动磨损和等离子体烧蚀而严重受损,精度难以保证。

这种问题源于电磁炮的工作原理。当固体电枢以1到2公里/秒的速度滑行时,导轨表面会出现冲击剥落坑。当电枢与导轨的金属接触失效时,会产生等离子体接触,从而进一步烧蚀导轨,导致推力下降、性能不稳。

其次是电力系统的技术瓶颈。电磁炮单次发射需要高达80兆瓦的瞬时功率,目前只有核动力航母或“朱姆沃尔特”级驱逐舰才能勉强提供。而且配套的脉冲电源单位体积内的包含的能量极低,整套系统庞大笨重,难以安装在普通舰艇上。

再者,电磁炮的弹丸威力也存在天然不足。美军使用的弹丸重约18公斤,但由于没有爆炸战斗部,其33兆焦动能仅相当于7.27公斤的威力,远远比不上“鱼叉”反舰导弹那97.5公斤的战斗部爆炸效果。

最关键的问题还在于精度。电磁炮发射时弹丸要承受约45000G的巨大过载,目前没有一点小型制导元件能在这种极端环境下稳定工作。由于没办法实现制导控制,射程超过180公里时,其圆概率误差可超过100米,对机动目标基本上没有命中能力,甚至比传统舰炮还要不准。

与美国相似,中国也曾在“海洋山”号登陆舰上测试舰载电磁炮。据报道,其炮口动能一度超过70兆焦,能把20多公斤重的弹丸发射到200多公里外,并初步解决了弹丸制导和抗过载的技术难题。

但中国科研团队同样发现了电磁炮的局限:供电系统复杂、导轨寿命短、弹丸毁伤力有限。这使得电磁炮相较于常规火炮并无显著优势,反而造价极高、维护困难、性价比极低。

更重要的是,中国在高超音速导弹和新型舰炮等领域进展迅速,这些武器已能替代电磁炮的作战功能,且成本更低、可靠性更高。因此,在完成关键技术验证后,中国并未继续推动电磁炮项目。

至于日本仍坚持研发电磁炮,其官方解释是为了应对高超音速武器的威胁,以及弥补导弹库存不足的问题。换句话说,日本希望利用电磁炮发射制导拦截弹,作为一种电磁高射炮,用来防御来袭导弹。

根据日本防卫省的数据,其现有反导系统的拦截弹库存仅能满足约60%的防御需求。而电磁炮的弹药成本相比标准3型等反导拦截弹要低得多,每发造价相对便宜,存储也更安全,因此在理论上是应对密集导弹攻击的经济之选。

然而,理论归理论,现实问题依旧严峻。电磁炮当前的瓶颈与缺陷依然明显,其综合性能并未展现出优于其他武器的优势。日本此次公布的进展,实际上都是中美早已验证过的成果。

因此,日本的电磁炮计划虽然引人关注,但如果未来没有重大技术突破,这一个项目极有一定的概率会步中美的后尘,最终不得不走向冻结的结局。

上一篇:贝斯特:全资子公司宇华精机已全面布局直线运动部件范畴

下一篇:家电才智日子